王迦南的心灵桃源

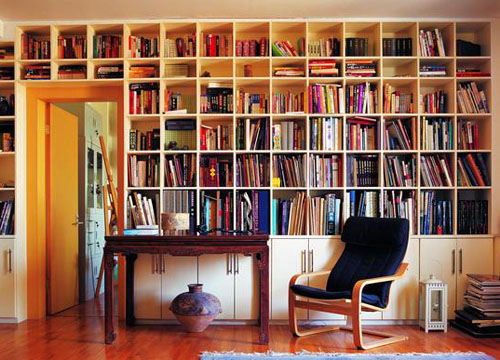

在他的住宅和工作室里,到处充满着古意盎然的趣味。众多珍贵的收藏品和谐相安,小至一件玉器,大到一间明代的书房。旅英画家王迦南说,这些东西才代表着典型的中国—隔扇,匾额,条案,八仙桌,红木家具,他希望在房子里把中国传统生活中的元素都体现出来。

1982 年毕业于中央美院的王迦南,1988 年前往英国伦敦,继续从事职业画家创作生活至今。在北美、欧洲、亚洲多次举办画展和讲学,作品被世界多家博物馆与基金会收藏。4 月25 日,他获得北京友好传承文化基金会颁发的“友好传承奖”。王迦南说,我不仅是一个画家,还是一个有责任推广和传承中国传统文化的人。

至爱的传统中国元素

当旅英画家王迦南在国外生活了十几年,回到北京要安一个家时,他首先想到一定是要特别中国的,甚至“要多中国就多中国”。

“就像在外面吃多了三明治,然后想吃馒头面条一样,希望在房子里把中国传统生活中的元素都体现出来,这些是古人生活的必需品,和现代人的冰箱彩电一样在生活中不可或缺。”王迦南说。

曾几何时,中国的传统家具作为古董退出了人们的生活,在北京的潘家园、高碑店等古旧家具市场才见得到,而且已然成为一种炙手可热的收藏品。“在国外生活中缺的就是这些东西。我想让家有一种想象中的传统中国的感觉,无论从家具、灯光还是色彩上。我把古人的生活用品搬回家,不是作为摆设,而是为了和它们朝夕相处,耳鬓厮磨。”

王迦南说,其实自己从小到大已经和这些东西很有距离了。“我的生长之地既不是江南也不是中原这些有着中国浓郁文化气息的地域,从上世纪80 年代又长期旅居海外,所以中国的传统文化一直都离我很遥远。”

10 年前,王迦南、蔡小丽夫妇在法国波尔多地区买下一座建造于中国万历十六年间的欧式古堡,“我们在那儿住过一段时间,环境美得不得了,巨大酒窖中藏有很多著名的葡萄酒。但住的时间稍长就觉得与世隔绝,住不下去。如今回到中国很乡下的一个地方住下来,反而觉得这片杏林特别好,住得很安心。”

那是2003 年的非典时期,王迦南独自驾车穿过北京长安街,十里长街上除了他的一辆车,“前无古人,后无来者……我觉得自己走错了地儿,非常恍惚。”

王迦南不知道自己会否被感染上非典,他不能贸然回伦敦的家,就在北京待了下来。“往年回国顶多住两三个月就得回英国,国外经常有画展要参加,但这一年因为非典住了更长的时间。渐渐地,在北京有了一些朋友,而且觉得在国内的生活很有意思。所以从2004 年起,我就基本上没有再回过英国。”

2007 年,他在北郊一个叫杏园的地方租下一块地,开始建房,希望离开城市稍稍远些,过一种更简单的生活。

做一个传承中国文化的人

作为一位职业画家,王迦南获得过全国第六届美展的优秀作品奖,也得过英国皇家美院颁发的“水彩画大奖”,但这次北京友好传承文化基金会授予他的奖项,则是超出画家身份之外的奖励。

“我不仅是一个画家,还是一个热衷中国传统文化传承的‘票友’。”身在异国他乡时,王迦南除了用笔下的山水画来表现祖国的山川江河,他还对中国的民间文化和民间艺术有着浓厚的兴趣。他和夫人蔡小丽收藏了世界上独一无二的中国清代明信片和大量珍贵的中国民间剪纸。

2005 年回国后,王迦南除了画画,就是夜以继日地整理自己的收藏和研究清末史及剪纸艺术史,并与人合作出版过多本有关这两大收藏的书籍。“在国外这么多年,我觉得外国人对中国的民间艺术或者是对整个中国的认识,实际上是非常片面的,连很多外国汉学家对中国的看法也都是很幼稚的,因为他们根本就没有实实在在地在中国生活过。不只是外国人,现在中国那些80 年代以后出生的青年人,他们对外来的东西如数家珍,但是对中国的传统文化和民间文化的认识也都像是被归过零的小孩儿一样。所以如何传承中国文化就变成了一件比起个人的绘画创造更为重要和紧迫的事情。”

近10 年,王迦南分别用中英文撰写和出版了10 余本关于艺术理论和中国历史的书籍,在国内和国外的各种文化杂志上撰写了百余篇文章,介绍中国画和清末的中国历史,风俗习惯,以及中国的民间艺术,并在西方的一些大学、博物馆、基金会等地方演讲如何认识中国艺术和中国民间艺术。

“我们要保护的不仅是齐白石、张大千,还有一把茶壶,一张桌子,一只椅子,一张老剪纸,一段老墙,一条石板路,一棵古树……比如我们画的画,意义在哪里?从技术上精神上说有什么意义?和现在流行的现代艺术有什么区别?尽管这种画是不时髦的,而且工艺非常繁琐,但坚持画这种画的意义是什么?”

对中国传统文化艺术的保护和传承是一项浩瀚的巨大工程,单靠一己之力很难发挥出作用。王迦南在追寻自己的艺术风格的道路中,始终不忘致力于中国传统文化和艺术的推广与传播,由此也结识了许多的有识之士。

英国牛津大学的教授、著名学者迈克· 苏立文博士就是其中之一,他是第一个系统地向西方世界介绍中国现代美术的西方人,是西方研究中国现代美术史的权威,他的很多学术研究成果都被看做是西方研究中国美术史领域中的里程碑式著作,被世界各国广泛应用,至今仍然被作为行业标准,即使是在中国,现在也很少有像他那样一生致力中国现代美术史研究并取得世界性成就的学者。

在与苏立文教授长期的交往中,共同对中国艺术的热爱使他们结下了深厚的友情。而王迦南也一直努力希望把苏立文博士介绍给中国人民,唤起大家对中国美术史和中国传统艺术的重视。而北京友好传承文化基金会为此提供了这样一个平台,让更多的人有机会认识这个对中国艺术有着深厚感情的外国友人,也又一次唤醒了大家对如何继承和发扬中国传统艺术这个主题的思考。“如果一位脑外科医生喜欢皮影,收藏和研究,他告诉人家从我的角度看皮影有多么好和美。这样的人就应该奖励。一个很小的传统手艺,通过我们的努力可能会被重视,会被流传下来。就是这个奖的意义。”王迦南说。

住进杏园后的王迦南,简单的生活也让他的心境发生着变化。“住在这里让人心平气和,既不太功利也不太学术,又不很自我。这种状态比较接近于生活的本质。而本质,往往是没有什么目的性的。”